日本海北前シンポジウム報告

「西岩瀬湊を水中考古学で調査する」

|

考古学が明らかにする中世岩瀬湊の実像

|

期日:10月26日(日)

10:00 海禅寺 出発

海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)

大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。

打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、

仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。

天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”

(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、

富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領

して移転し、現在に至っている。

海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)

大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。

打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、

仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。

天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”

(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、

富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領

して移転し、現在に至っている。

|

10:15 西岩瀬諏訪社

現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた

西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。

境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。

現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた

西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。

境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。

享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基

享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基

西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)

西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)

幹周り約10m、樹高約30m、樹冠の周囲約55mに及ぶ。

樹齢は1000年又は800年と推定されているが、詳細は不明である。

航海の安全を守る聖樹として近郷の人々から親しまれている。

|

10:40 護念山医王寺 海底出土の仏像 見学

応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、

西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)

越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。

応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、

西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)

越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。

海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置

されており現物を確認することは出来なかった。

海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置

されており現物を確認することは出来なかった。

|

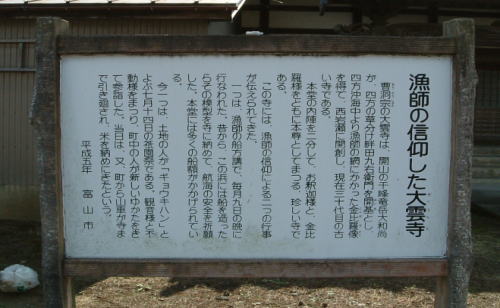

11:00 四方山大雲寺

中世石造物(石仏・五輪塔)見学

旧神通川右岸辺に立地していることを説明

|

|

|

曹洞宗派で、四方沖海底から引き上げられた金比羅像を

得た畔田九右衛門が開基したと伝えられている。

境内には一石一尊仏、五輪塔火輪等があり、

これらの石仏は15世紀頃(室町時代)のものである。

|

|

<15世紀頃(室町時代)の石仏>

|

|  |

|

一石一尊仏

|

五輪塔火輪

|

江戸時代には、現在の四方山大雲寺のすぐ西側を旧神通川(神通古川)

が流れていた。この写真は、旧神通川跡を撮影したものである。

|

|

11:20 打出遺跡

打出遺跡は、打出地内に所在する弥生時代〜室町時代の集落跡である。

集落は、旧神通川右岸の自然堤防上に立地しており、弥生時代から

古墳時代初期の集落は河川跡に面して形成され、中世の集落は河口

から少し内陸側に入った所に形成されている。

発掘調査現場へ行き、中世の屋敷跡(区画された溝、大型井戸)や、

道路跡を見学した。

中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡

中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡

中世(12〜15世紀頃)の道路跡

中世(12〜15世紀頃)の道路跡

|

|

11:30 解散

|

11:50 海禅寺 到着

|

13:30 海禅寺シンポジウム

|

海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)

大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。

打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、

仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。

天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”

(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、

富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領

して移転し、現在に至っている。

海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)

大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。

打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、

仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。

天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”

(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、

富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領

して移転し、現在に至っている。 現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた

西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。

境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。

現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた

西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。

境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。

享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基

享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基

西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)

西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物) 応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、

西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)

越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。

応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、

西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)

越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。

海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置

されており現物を確認することは出来なかった。

海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置

されており現物を確認することは出来なかった。

中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡

中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡

中世(12〜15世紀頃)の道路跡

中世(12〜15世紀頃)の道路跡