(On Dragging Anchor and Grounding of the Training Ship KAIWO MARU)

�C�m��x�R�x��

�@����16�N10��20���A�䕗�g�J�Q�i�ȉ��A�䕗�Q�R���Ƃ����B�j�ɂ�鋭����

�g�Q�ɂ��C���ۂ̑��d�E��g���̂����������B�K���ɂ��A�D�̑����A�d����

�͂Ȃ��l�g���Q�����ōςB�������A�قړ����ꏊ�ŋN�����A�������N 3��

8���ɋN�����^���J�[�̑��d�E��g�C��̂悤�ɓ]�����Ă������S���Ɏ���

���ł��낤�B

�@�C���ۂ́A��X�̃}�U�[�V�b�v�ł���A�Ɨ��s���@�l�q�C�P�����i�ȉ��A�q

�C�P�����Ƃ����B�j�́A�D�����S�^�q�������郁�b�J�ł���B��X�͊C���ۑ�

�d�E��g�����̂ɂ��āA��ώc�O�Ɏv���B�n���x�R�ł́A���̎��̂ɂ���

��X�I�ɒn���̃}�X�R�~�ɂ����Ȃ��ꂽ�B�n���̊C�Z�L���҂Ƃ��Ẳ�

�X�́A�C�Z�ɂ܂������f�l�̈�ʐl��}�X�R�~���猴��������A���̑Ή�

�ɋꗶ�������Ƃ��������B���̎����̌������Ȍ��ɕ\������A�u���ؕx�R�`

�̕x�R���u�d�n�ɕd�������܂܁A�x�R�p�t�߂�ʉ߂����C����䕗������

�������Ƃ͕s�K���Ƃ����A�����̑D���B�̏펯���A�C���ۑD�����m��Ȃ������A

�܂��́A�m���Ƃ��Ēm���Ă��Ă��A�����������ӎu���肪�o���Ȃ�����

���Ɓv�A�u�\�z���͂邩�ɒ������C�ہE�C�ۂł��������Ɓv�A�y�сu�䕗��

������̑D���ɈςˁA���ʑ䕗��ɌW��w�j�݂͐��Ă͂��Ȃ��������Ɠ��A

�q�C�P�����̈��S�Ǘ��̐����s���ł��������Ɓv�ł���B

�@�{���́A�n���C�Z�L���҂Ƃ��đf���ɍ���̒n���C��̍Ĕ��h�~�̂���

�ɁA�x�R�`�ł̊C���ۍ��ʎ��̂ɂ��ď��_�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j

�@�x�R�`���ɒ┑���Ă����q�C�P�����̗��K�D�u�C���ہv��2004�N10��20�� ��A�䕗23���ɂ��ϑ��j�������Ȃ��k������̖\���Ɋ������܂�A���d ���ĕx�R�s�̕x�R�`�h�g��ɍ��ʂ����B��g���y�ю��K����167�l��21��15 �����܂łɃw���R�v�^�[��h�g��ƊC���ۂƂ̊ԂɃ��[�v���ċ~�����u �Ŗh�g��ɓn�铙�̎�i�ɂ��S���~�����ꂽ�B�K�����҂͂łȂ��������A 18�������܂Ȃǂ̂��������B �@���̎��̂̏ڍׂɂ��Ă͉��l�n���C��R�����̊C��R���ٌ��^�ɕ� ����Ă���B

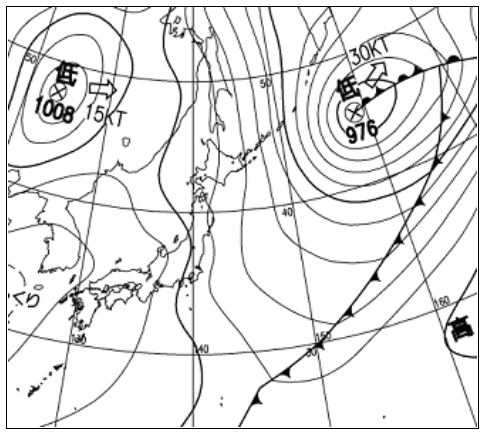

�䕗�Q�R���͕x�R���ł͂܂�Ɍ���\���������炵�����Ƃ���A���̊C�� �ۂ̑��d�E��g�������łȂ��A�x�R�����̊e���ɑ傫�Ȕ�Q�������Ă���B ����ɂ��āA���ɕ��A�g�ɂ��āA�n���̋C�ۑ�A�`�p���������̎��� �f�[�^����ɁA�n��̓��F�����l�������������L���B

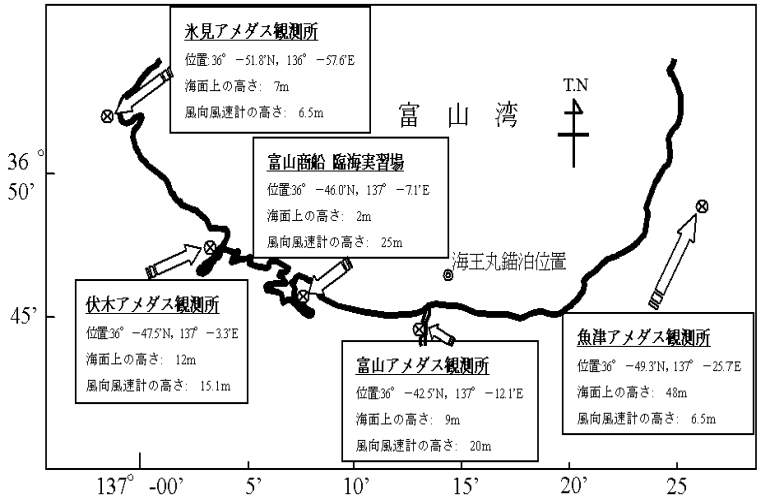

�@�C�ے��ł͓��{�S���ɃA���_�X�ϑ��Ԃ�z�u���āA�����������܂߂��C

�ۂ̏펞�ϑ����s���Ă���B���ؕx�R�`���ӂ̃A���_�X�|�C���g�͐}3.1

�Ɏ����X���A���A�x�R�A���ÁA�ł���B�܂��A���}�Ɏ����x�R���D����

���w�Z�̗ՊC���K��i�ȉ��A�x�R���D���K��Ƃ���B�j�ł��Ǝ��ɕ����E

�����̏펞�ϑ��y�ыL�^���s���Ă���B���}�ɂ́A���ꂼ��̈ʒu�y�э�

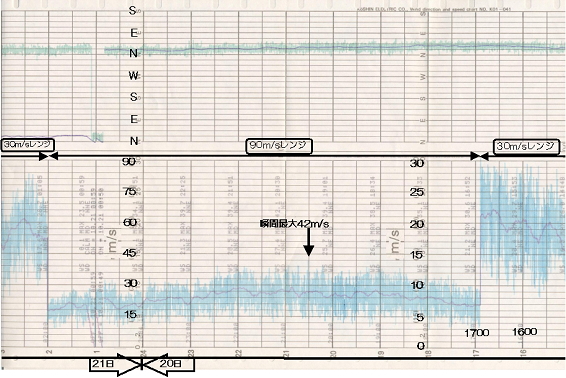

�x�A�����E�����v�̐ݒu���x�������Ă���B�܂��}3.2�Ɏ����Ă���̂́A

�y�����R�[�_�ŋL�^���ꂽ�A�x�R���D���K��ɂ����镗���E�����̊ϑ�

�f�[�^�ł���B�����̕��������v�͊C�ݐ������500m�������ɂ��邪�A

�ݒu�������C�ʏ��30m�ł���A�r���ɕ��ɉe����^����傫�Ȍ�������

�������߁A�C�ݕ��ɂ�����f�[�^�Ƌ߂����̂ł���Ǝv����B�א��̘A��

���u���l�ŁA�������̑������ړ����ϒl�������Ă���B�܂��A�����̋L�^

��30m/s�A90m/s�����W�̎����؊����ł���A�����������Ȃ���20����17��

����21����2���܂ł�90m/s�����W�ƂȂ��Ă���B�����ŋL�^����Ă����

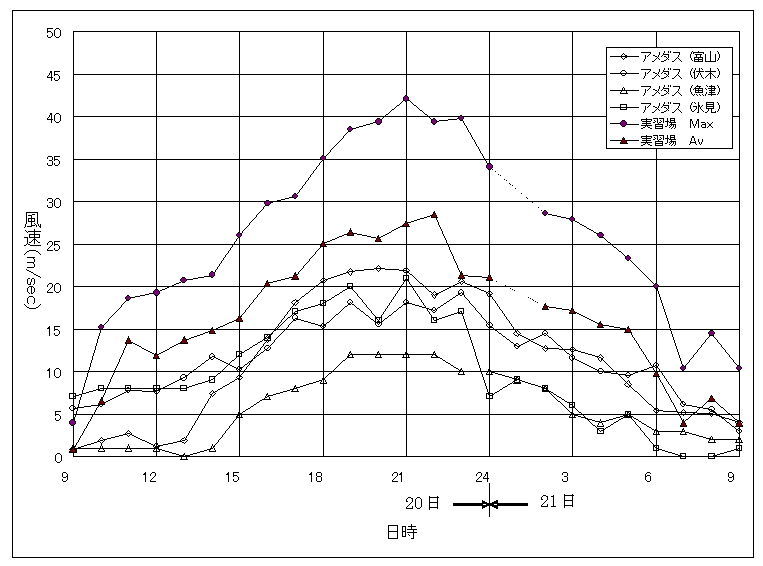

��u�ԕ�����20����20��������42.1m/s�ł���B�����Đ}3.3�͐�ɏq�ׂ�

�R�ӏ��̃A���_�X�f�[�^�i�C�ے�HP[1]�Ō��J����Ă���B�j�ƕx�R���D

���K��ł̊ϑ��f�[�^��̎��Ԏ��i10/20��9������10/21��9���j�Ɏ�

�������̂ł���B�����ŁA�A���_�X�̃f�[�^�͖������O10���Ԋϑ��̕��ϒl

�ł���B�x�R���D���K��̃f�[�^�̕��ϒl�͓��l�ł���A�ő�l�͖������O

��1���ԓ��ɂ�����l�ł���B���̐}���䕗�Q�R���ɂ�����\����́A��

���I�ɂ͕��ؕx�R�`���A���ԓI�ɂ�20���̖�Ԃ�21���O�オ�s�[�N�ł���A

�e�n�ɂ����Ĉ�v���Ă���X���ł���B�����������ۂ͑䕗�̎��ԓI�Ȕ��B

�x�����ƁA�x�R�p���͂̒n�`�����ʂɂ����̂Ǝv����B����ɑ��闝�_

��͓I�ȃA�v���[�`[2]���i�߂��Ă��邪�A�����ł͋q�ϓI�Ȏ������q��

����B�@

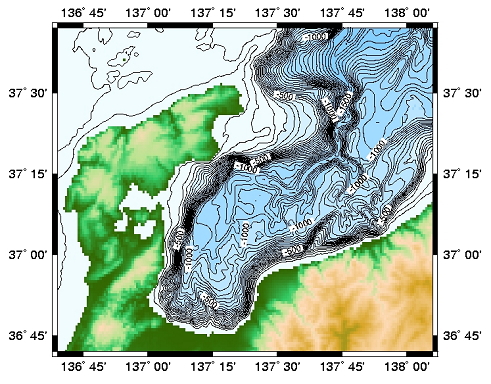

�}3.1�@�X���A���A�x�R�A���ẪA���_�X�A�x�R���D�������w�Z�� �@�@�@ �ՊC���K��ϑ��ʒu �@�@�@�i�A���_�X�̈ʒu�ƍ����͋C�ے�HP[1]�ɂ��j

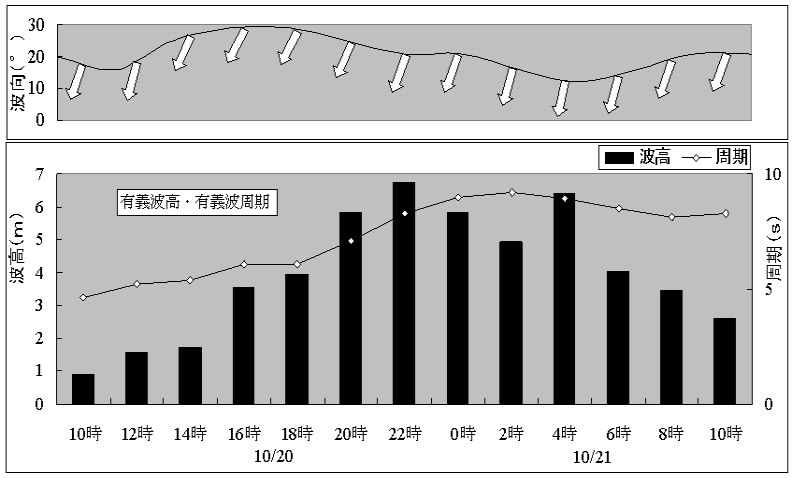

�}3.2�@�x�R���D���K��ɂ����镗���E�����̊ϑ��f�[�^ �@�@�@�i�א��̘A�����u���l�ŁA�������̑������ړ����ϒl �@�@�@�@�������Ă���B�܂��A�����̋L�^��30m/s�A90m/s �@�@�@�@�����W�̎����؊����ł���A�����������Ȃ���20�� �@�@�@�@��17������21����2���܂ł�90m/s�����W�ƂȂ��Ă���B�j

�}3.3�@�}3.1�̊e�ϑ��_�ɂ����镗����10/20��9������10/21��

9���ɂ�����ω�

(�A���_�X�f�[�^�͋C�ے�HP[1]��蔲��)

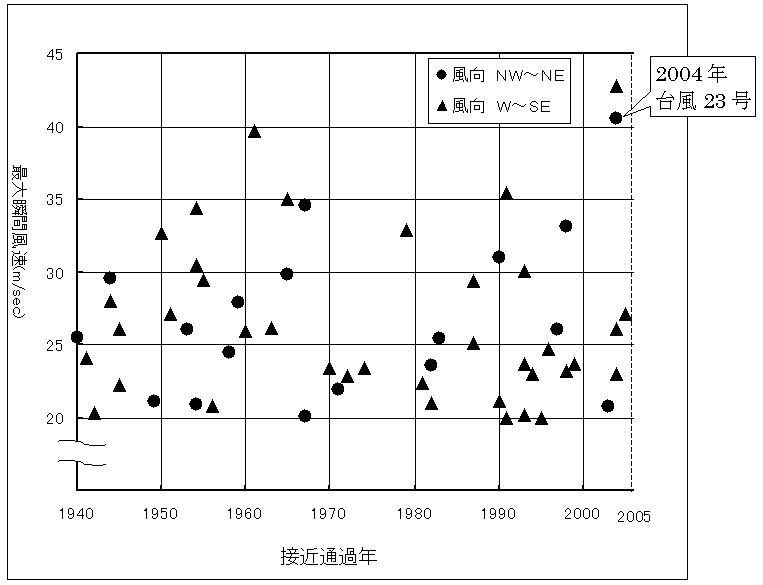

�}3.4�@�x�R���P�������ߋ��̑䕗�f�[�^�ɂ�����ő�u�ԕ����

�����̕��z

(�x�R�n���C�ۑ�f�[�^[3]���ő�u�ԕ���20m/s�ȏ��)

�@���ؕx�R�`���݈�ɂ����ẮA20���̂����悻18������21���̂����悻

0���܂ŁA������N����NNE�ň��ł���A���ϕ�������20�`25m/s�̕�����

���������̂ł���B�����āA�ő�u�ԕ����ł͕x�R�n���C�ۑ��42.7m/s�A

�x�R���D���K���42.1m/s�i20��20�����j�ł������B�C���ۂ̋L�^�ɂ���

�Ă�20����21�����ɑD�̑����60m/s���ϑ������Ƃ���B���̎��_�ł͊C��

�ۂ́A�܂����d�����ł��藤�݂���1�������x�̏��ɂ����Ǝv����B

������N����NNE�̕����ł������Ƃ���Ǝ��͂ɎՂ���̂͊F���̏Ȃ�

�ŁA����̃|�C���g��苭�����������Ă������Ƃ͏[���ɂ��肦��B����

�Ō���㏤�D�̑D���ł���A���{�D���������߂�ꂽ�쓇�T�����A

���a34�N�ɖ��É��`�O�ňɐ��p�䕗��𔑂����ۂ̋L�^[4],[5]���L�����

����̂ŁA���̊֘A�������Љ���Ē����B���a34�N9���Ɏ�ɓ��C�n���

�傫�Ȕ�Q�������炵���ɐ��p�䕗�͗���ɂ�����ő�u�ԕ����̊ϑ��́A

���É��ɂ�����45.7m/s�A�ɗnjɂ�����55.3m/s�ł�����[1]�B���̎���

�쓇�����D�����߂��㏤�D�́u�߂�ڂ��ہv�͋����ɑς��ꂸ��

�d�����A5������������ė��݂���2�C���̒n�_�Ɏ������B���̎��͖{��

�Ȃ���ʂ��鐅�[�ł��������A�C���痤�����ւ̕��Q�̐����ƁA����

����̖����̌��ʂ��獂����ԂƂȂ��Ă��āA���ʂ̓�͓��ꂽ�B�����āA

���̎��̕����s�[�N���ɂ͍ő�u�ԕ���50m/s�ȏ���펞�Ɋϑ�����悤

�ɂȂ��Ă���B�����������Ƃ���A����̑䕗23���ɂ����āA����ϑ���

�ő��42m/s�ŁA�C��ł͖�60m/s�͏[���ɂ��肠����ł���A�܂���

�ꂪ�펯�ł���Ƃ��v����B

�x�R���D�����C�m��ɍݐЂ���C�Z�֘A�҂ŁA���̕x�R��30�`40�N���Z

���镡���҂̈ӌ��Ƃ��āA������̕����������䕗�͊o���������Ƃ���

�ӌ��ł������B�����ŁA�}3.4�͕x�R�n���C�ۑ�HP[3]�Œ��Ă���A

�x�R���P�������ߋ��̑䕗�f�[�^�̈ꗗ���ő�u�ԕ�����������܂Ƃ�

�����̂ł���B�����ł̊ϑ���1940�N�i���a15�N�j���J�n����Ă���B

���������ƍő�u�ԕ�����35m/s���z������͔̂��ɋH�ł���A����

������W�`SE�ł���B������A����̑䕗�������ƕ����̗��ʂ̏�������

���āA�x�R�n���ł͔��ɓ��قȏł��������Ƃ�������B

�@�����������n�߂�ƕ��ɂ�鉞�͂ƊC�ʂɂ�����\�ʒ��͂ɂ��C��

�̔g�����������A���ꂪ�u�����g�v�ƂȂ�B�����āA�������オ�肻��

���͂��傫���Ȃ�ƁA����ɂ��ړ������C���̏d�͂Ƃɂ��g������

�����A���ꂪ�u���Q�v�ƂȂ�B�����āA�������ċN�����g�����C����}

���Ƃ��ĉ����ɓ`�����Ă����̂��u���˂�v�ł���B���̕��Q�����B��

�邽�߂ɂ́A���̉��͂������镗�̐������ԂƐ����������K�v�ł�

��B�Ⴆ�A����15m/s�̕�����肵�Ă���ꍇ�A�������Ԃ���20���ԁA

������������500km�ɒB����Ɣg���͖�5m�܂Ő�������[10]�B�\�E

�q�厁�̒����ł́A����܂őD�����e��m�ő��肳�ꂽ�����̔g����

������ƁA��ʂɔg��6m���z����p�x��10�`15���ɉ߂��Ȃ��Ƃ���B���A

���ɂ͔g��13�`15m�Ƃ����M�����ׂ������邪�A������͂邩�ɍ�

���g���`�������̂͂܂�ł���Ƃ���Ă���B����́A���͖�������

�͋����Ȃ炸�A�܂���������Ɏ��ԓI�A�ꏊ�I�Ɉ��ł͖����A����

���ԂƐ��������̌��E�����邽�߂ł���[7]�B

�M�҂�x�R���D����̋����́A����������w�����K���̂��߂Ɏ��K�D��

�x�R�p�̊C��ɏo��@������B�����ŏ�Ɋ����Ă��鎖�́A�k����

�k�����̕��̏ꍇ�A���������́A����̕��̏ꍇ�ɔ�ׂāA���Q��

���B�͊m���ɑ傫�����̂ł���B�܂������k����k�����̕�������

����1�����x��������́A�k���̂��˂肪�����ȍ~�ɏ�ɑ��݂���

���̂ł���B�������������Ƃ��ẮA�x�R�p���k�����ɑ傫���O�C��

������{�C�ɊJ���Ă��邱�Ƃ����邪�A���̘p���̊C��n�`�ɋN������

�Ƃ��������B�}3.5�ɓ��{���݂̒������Ɉʒu����x�R�p�̔z�u

�����͂̊C��n�`�Ƌ��Ɏ����B[11]���̕x�R�p�͖k���O�C����q����

���[����1,000������C��J�����߂��܂Ŗ��ڂ���\���ƂȂ���

����B���������n�`�ɋN�����āA�u�����g�v���N�艈�݈�ɍЊQ��

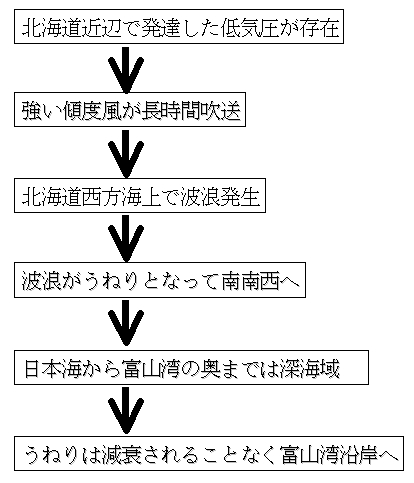

�^����ꍇ�������B�����̊T�v�������Ɏ����B

�}3.5�@�x�R�p�̊C��n�`[8]

�x�R�p�͐}3.5�Ɏ����悤�ɁA�k����������̔g�Q���N�����₷���`��� ����A���ɖk�C���������ł̕��Q�����Ƃ��钷�����̂��˂肪�A��z�g�Q�� ���ĐN������ꍇ�������B�����������ŁA�x�R�p�ɂ͌Â����u�����g�v �Ə̂�����ٔg�Q���ώ@����A�D���≈�݈�̌��z�E�y�ؐݔ���l���ɑ傫 �Ȕ�Q��^���Ă���[9]�B���̌��ۂ͕x�R�p���牓�����ꂽ�k�C�������ɔ� �B������C��������ꍇ�ɔ������₷�����̂ł���B �@����͕x�R�p���L�̑傫�Ȕg�������������˂�ł���A�p���̋������� �܂�����˔@�Ƃ��ė��P���邱�Ƃ�����B�}3.6�ɔ����ߒ��������B���� �����́A��ɖk�C�������C��Ŕ����������Q���A���˂�Ƃ��ĕx�R�p�ɓ`�� ���Ă��邱�Ƃɂ���B�k�C�����邢�͂��̓����C��ɔ��B������C��������A �k�C�������C��Ŗk���̋��������������ƁA���̊C��ō��g���������A�� �̍��g����쐼�ɓ`�����Ă����B�������ĕx�R�p�܂œ`�����Ă����g�́A �}3.5�Ɏ������x�R�p�̐��[���z�̓����ɂ��A�G�l���M�[����������邱�� �Ȃ����݂ɒB����B���ʂƂ��āA�����É��ł��鎞�ɁA�˔@�Ƃ��ĉ��ݕ��� ��g���P�����ƂɂȂ�B2004�N��12��6���ɂ́A�x�R�p�ɂ͒�������[���ɂ� ���āA���̌����Ȋ����g���P�������B���̓��̒�9���̓V�C�}��}3.7�� ����[13]�B���̓��͖k�C�������C��Ŕ��B������C���������ł���A ����ɂ��x�R�p�ł͐����ɒB���鉈�ݔg�����ϑ�����Ă���B���̊��� ��g�������ɔ������邽�߂ɂ́A�}3.7�Ɏ������C���z�u���P�`�Q�����x�ȏ� �ɒ�����Ă���K�v������B�������Ėk�C�������C��Ŕ��B�������Q���A �x�R�p�ɁA�����Ŗ�11�`12�b�A�g���Ŗ�100�`120m�̂��˂�Ƃ��ē`�����Ă� �����ɁA���ݕ��Ō����Ȋ����g���������₷���B�܂��A�����x�R�p�̉� �݂ł��A���̉e���������Ȓn��ƁA�����łȂ��n��Ƃ����݂���B�������� ���ۂ��N����̂́A�}3.6�Ŏ������悤�ȕx�R�p�̕��G�ȊC��n�`�ɁA���L�� �������������g���`������ɓ�����A���ʂȑ������t�B���^�[���ʂ��y�� ���Ă���Ǝv����B

�}3.6�@�����g�̔����ߒ�

�}3.7�@�����g�������̓V�C�}[10]

(2004�N12��6��9��)

�@�x�R�p�ɂ����Ă͖k�����畗�Q�₤�˂肪�N������ۂɂ́A��ɑ����ꏭ��

���ꉈ�ݕ��Ŕg�������傷�錻�ۂ��������Ă���ƌ�����B����͕x�R���D��

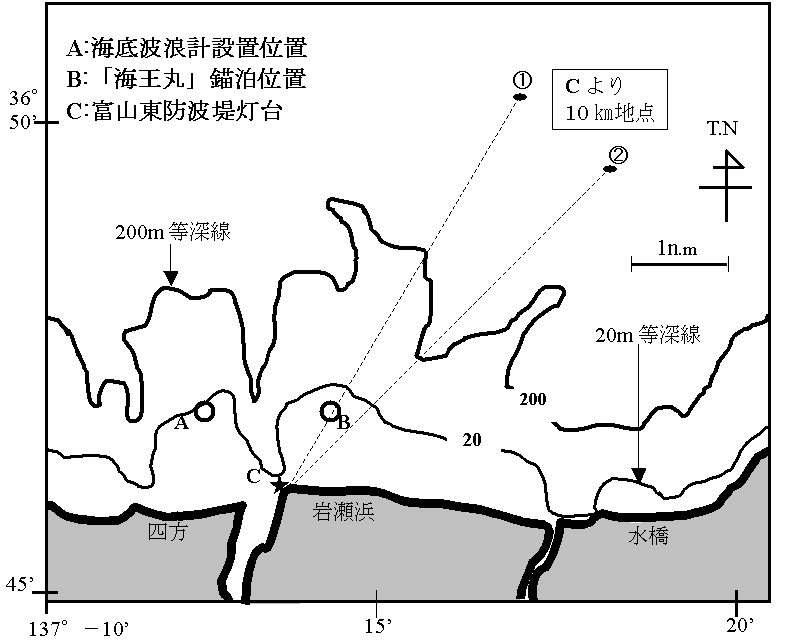

��ʼn��ݕ���p�ɂɍq�C����E���̋��ʂ��������ł���B�����Ő}3.8��B�͊C

���ۂ������̕d�������n�_�������Ă���B�x�R���h�g�瓔�����1,900m�̐�

�[��17m�̒n�_�ł���B�����́A���C���ł����ɏo��ΐ��[��50�`100���ɂȂ�

�Ă��܂��n�_�ł���B���������ꏊ�ɂ����d�n��ݒ�ł��Ȃ��̂��A���̕x�R

�p�̊C��n�`�ɋN������A����`�ł��镚�ؕx�R�`�̌���ł���B

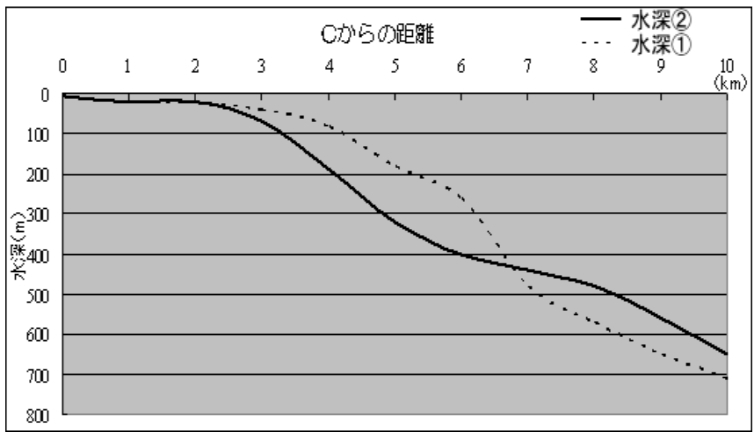

�@�}3.8���Ɏ������@�A�A�̓_���ɂ�����C��n�`�f�ʂ�}3.9�Ɏ����B������

�����悤�ɉ��Ɍ������ĊC��n�`���}�s�ɗ�������ł��邱�Ƃ�������B���

�I�ȗ��_�ɂ��ƁA�����痈��[�C�g���A���[�����̔g���̖�1/2��菬������

��Ƃ킸���Ɍ��邪�A��1/10�̏��܂ŗ���Ɣg���������n�߁A��1/20�ɂȂ��

�}���ɑ����Ƃ���Ă���[11]�B�x�R�p�̋}�s�ȊC��n�`�ł́A�g���̔��B����

�ݕ��ł�͂�}�s�ɍs���邱�Ƃ��z���ł���B

�@���y��ʏȖk���n�������Ǖ��ؕx�R�`�p�������ł͕x�R�`�ƕ��؍`�̉��̊C

��ɔg�Q�v��ݒu���āA�L�`�g���A�L�`�g�����A�g�����̏펞�ϑ����s���A����

�����قڃ��A���^�C���Ƀz�[���y�[�W[12]�Ɍ��J���Ă���B�}3.8��A�ɕx�R

�`���̊ϑ��_�������B��������300m�A���[��19m�n�_�ł���B���̔g�Q�v�͊C��

�ɐݒu����A���̓Z���T�[�̕ϓ�����g�����A����ɒ����g�̃}���`�r�[����

�Ǝ˂��A���̔��˔g�̃h�b�v���[�V�t�g����g���Ɣg���������߂Ă���B����

�āA�������A�����̌v���l���Z�o���Ă���B�}3.10�́A���ؕx�R�`�p������

�����ꂽ�f�[�^�ɂ��A10/20��10������10/21��10���܂ł́A���̌v���l

�̕ω����O���t���������̂ł���B������g�����͏�ɖk����k���ł�������

�Ƃ�������B�����ăs�[�N���ɂ�6�����z����L�`�g���ł��������Ƃ�������B

�܂���ۂɂ́A���̔{���x��10������g�������݂��Ă����Ǝv����B����

�C���ۂ����d���������ԑтɂ����ẮA�O�m�ł��܂�Ȕg�Q�����݂��Ă����킯

�ł���B

�}3.8�@�u�C���ہv�d���ʒu���͂̓��[���}

�}3.9�@�}3.8�̓_���@�A�A�ɂ����鐅�[�ω�

�i�x�R���h�g�瓔��C����_�Ƃ���B�j

�}3.10�@�C��ݒu�g�Q�v(�}3.8��A)�ɂ�����10/20 10���`10/21 10���� �@�@�@�@�L�`�g���E�L�`�g�����E�g���̕ω� �@�@�@�@(���ؕx�R�`�p�������f�[�^[12]�ɂ��)

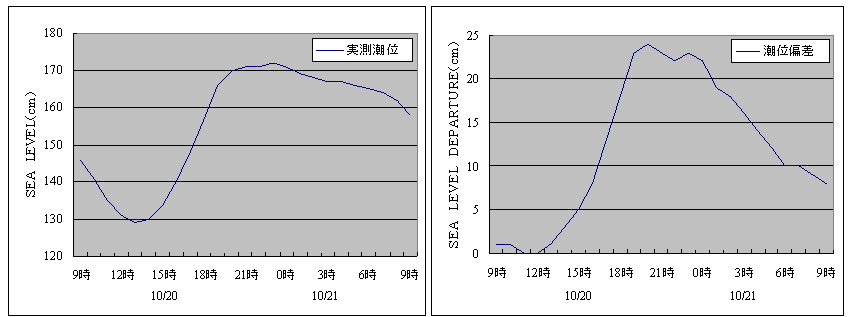

�@���A�C�ۊC�ۂւ̍l�@�̍Ō�Ƃ��āA�����̕ω��ɂ��ċL���Ă����B

�}3.11�ɂ�10/20��9������10/21��9���ɂ�����������ʂƒ��ʕ�(����

���ʁ|�\���V������)�������Ă���B�m1�n���X�A���{�C�ɂ���������

���ʕω��͏��Ȃ��A�x�R�p�ɂ����Ă���10cm�ȉ��̏ꍇ���w�ǂł���B

���ۂɂ����Ɏ����������ʂ̕ω��͖�40cm�ł���B�܂��A��������ƁA

���傤�Ǒ䕗�̍Őڋߎ��ɕ�����20cm�ƃs�[�N�ɂȂ��Ă���B�����

�䕗�̒��S�̒ሳ���ɂ��A�C���̋z���グ���ʂƔg�ɂ�鐁����

�����������̂Ǝv����B�������A�����͊C���ۂ̑��d�y�э��ʂɑ傫��

�������y�ڂ������̂ł͖����ƌ�����B

�}3.11�@�x�R�`�ɂ�����10/20 9���`10/21 9���̒����ω�

�i�C�ے�HP�m1�n�f�[�^�ɂ��j

�@���̑䕗�ɂ��C�ۊC�ۂɂ��ẮA�C�ۊw��C�m�����w�̌��n����́A ��藝�_�I�Ȍ������ł���ł��낤���A�܂�����ɂ�薾�m�Ȓm�������� ���鏊�ł���B�n���̊C�Z�W�҂̌����Ƃ��ẮA���̑䕗�ł͕x�R�ł� �܂�Ɍ�����k���̖\�������ؕx�R�`�ߕӂɒ����Ԃɐ������Ƃ�����B �܂��A���̕����A���̉��ݕ��̊C��n�`�̉e������A��͂�܂�Ɍ���� ���Ȕg�Q���������Ǝv����B �@���A���̑䕗�̖҈Ђɂ��A�����s�̕��ؖ��t�ӓ��ŁA�Q�O����A�ݕ� �W�����̃��V�A�D�Ђ̉q�D�A���g�j�[�i�l�W�_�m�o���i�S�Q�T�S���g���j �����g�ŊݕǂɏՓ˂��A�Z�����ĉ��]�����C��������B����Ə�q�� �X�O�l�͔��Ă��Ė����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF��t�@���j

�@���_�I�ɂ́A�䕗�����߂����d���n�Ƃ��Ă͕s�K���ł������B

�x�R�p�́A�\�o�����ɎՕ�����Ėk���̋G�ߕ���h�����Ƃ��o���邪�A

�k����������̕��g�ɑ��ẮA�S�����h���ł���A�p�̐��[���[���A

���݂ɂ���߂ċ߂��ꏊ�ŁA���݂��ɂ��ĕd�����邱�ƂɂȂ�B

�����̂��Ƃ���A�����̑D���́A�̂���䕗�┭�B������C�����

������ꏊ�Ƃ��ĕs�K���Ƃ��Ă���B���ؐ���l��z�O������

�u�x�R�p�ɂ�����������d������A�䕗�Q�R���ɂ���ĕx�R�p�͈�

�ԏ����̈����k���̕����������Ƃ����O�ɗ\������Ă����B��ʑD��

����������������ł��낤���D�̊C���ۂ����ԓI�ɗ]�T������

�Ȃ���A�ǂ����āA���S�ȊC��ɔ����ɕd���ő䕗�����߂���

���Ƃ����̂�������܂���v[13]�Ƃ����A�܂��A���{�D������s�씎

�N�햱�����́u�䕗�Q�R���ڋ߂ɂ��x�R�p�̕����͖k�`�k�k���ŁA

�p���Ɍ������Đ������ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ\���ł����Ǝv���܂��B��

�����A���͂̋����䕗���ڋ߂��Ă�����ŁA���ォ��̋������P

�}�C���ɖ����Ȃ��C��ɕd������̂͂�����ƍl�����܂���B�����@

����̏ꍇ�͗����牫�Ɍ������Đ������ł͂Ȃ��t�̏ꍇ�ł�����v

�Ƃ���[13]�B

�@�c���͂ɂ��ẮA�����X�N�A�V���A�x�R3�ӏ��A�����̎��D������

�ʁi�ψ����F�R��S��A[14]�j�ɂ��A���̕t�߂ŗǂ��Ƃ���镚��

�̂W����̔c���͂��ϑ����A�ϑ������T�̒n�_�̒��ő�R�ʂł������B

�ǂ��Ƃ͌����Ȃ����ʂł͂��邪�A���{�C����v�`�p�ł͊T�˗ǂ��ƌ�

���鏊�����Ȃ����Ƃ𑊑ΓI�ɍl����Ɓu�ǂ��Ƃ͌����Ȃ��������Ƃ�

�����Ȃ��v���x�ł���B�ȉ��ɁA���̕d�n�̔𔑒n�Ƃ��Ă̈�ʓI�ȕ]

���𗝉����邽�߂ɁA���{�C�C��h�~����s�����A�������ʁi�ψ���

�F�R���S��A[14][15]�j�j�ɂ�����A���P�[�g�������ʂ̈ꕔ�������B

�q�C�P�����́A�����̓��{�C�C��h�~����̒������ʂ���肵�Ă���

�������B�܂��A���̂悤�Ȓ������s��ꂽ���Ƃ����m���Ă��Ȃ������B

����e�n�̊C��h�~����邢�͌�����ɑ��A���������s���A����

���ʕ������o���ꂽ�ꍇ�ɂ͎�������悤�A�����ɂ��˗���

���B

�i�P�j�����Ώ�

�@�����[�����̉�

����8�N9���`����9�N2���A�����ĕ���12�N�V���`12���ɓ��{�C�����C��

��v�`�ɂ�����d���Ɋւ��钲���[���������{�����B�����D������

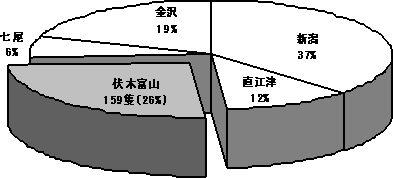

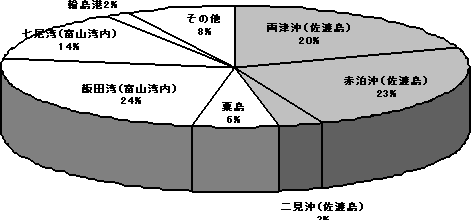

�}4.1�Ɏ����Ƃ���ł���A�㗝�X�̋��͂ĂU�Q�R��(���A�O���D

214��)����̉��B�����āA���ؕx�R�`�ł͂P�T�X�ǁi�Q�U���j

����̉��B

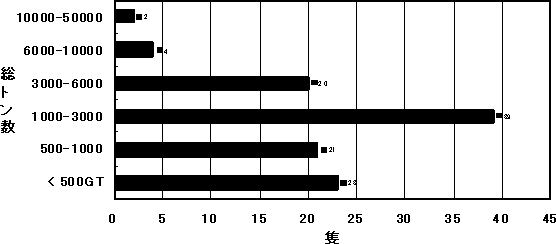

�A�����D���̑��g����

�����D���̑��g�����͐}4.2�Ɏ����Ƃ���ł���A���̖w�ǂ�6000

�g���ȉ��ł���A���̂����A1000�`6000�g���������i�T�S���j���߂��B

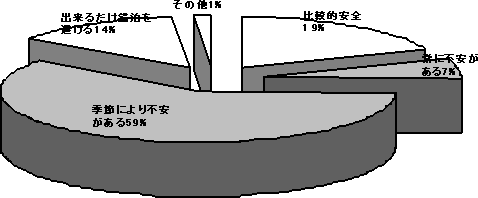

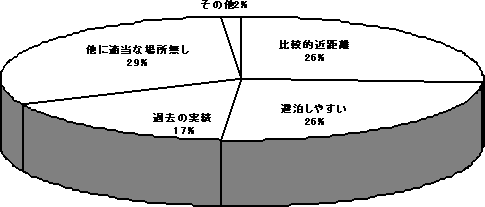

�i�Q�j���ؕx�R�`�̕d�n�ɑ���D���B�̔F�� �@���ؕx�R�`�̕d�n�̔F���ɂ��ẮA�}4.3�Ɏ����Ƃ���A �u��ɕs���i�V���j�v�A�u�G�߂ɂ��s���i�T�X���j�v�A �u�o���邾���d���������i�P�S���j�v�A�����ĂW�O�����A �u�d�n�Ƃ��ēK���łȂ��v�Ƃ����]���������B

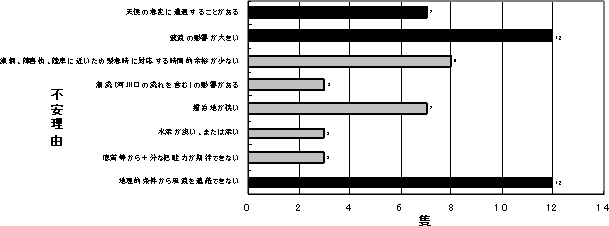

�i�R�j�s���̓��e �@�u�G�߂ɂ��s���v�A�u��ɕs���v�Ɖ����D���ɂ��̕s������ �Ƃ���A�}4.4�Ɏ����Ƃ���A�u�n���I�������畗�Q���Օ��ł��Ȃ��v�A �u�g�Q�̉e�����傫���v�A�u�d�n�������v��56%���߂��B

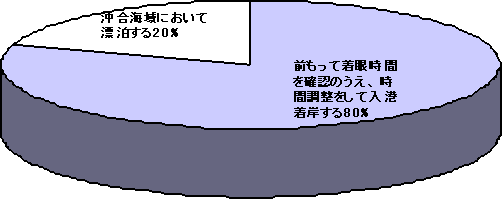

�i�S�j�u�o���邾���d���������v�Ɖ����D���̑Ώ����@ �u�o���邾���A�d���������v�Ɖ����D���̑Ώ����@�́A�}4.5�Ɏ��� �Ƃ���A�O�����Ē��ݎ��Ԃ��m�F�̂����A���Ԓ��������ē��`���݂���� �������Ƃł������B

�i�T�j�u�𔑒n�Ƃ��ēK���ł��������v�Ɋւ���A���P�[�g�Ɋ�ꂽ�ӌ� �@���ؕx�R�`�̕d���n�ɂ��Ă̋C�ہE�C�ۂɊւ��ӌ��E�v�]�����R�L�q�ŕ� �����Ƃ���A�C�ہE�C�ۂɊւ��ӌ��͂��̂Ƃ���ł������B �@�~���A�k���̕����������͑�ϕs���ł���B�P�~�J����ς�ł��邪�A�o�[�X �@���Ă����璅�V���Ă����������S�ł���B �A�~�͕d���������Ȃ��B�d�����Ă��Ă����r�V�ɂȂ邩������Ȃ��B �B�O�m�ɖʂ��Ă���A�ǂ��Ȃ��B�Y�����Ē��݂�҂��������ǂ��B �C���������ł͂Ȃ��g�����傫���W����B�O�C�ɖʂ��Ă��邽�߁A�d���ɂ� �@�Ă͂��Ȃ�l����������B �D�G�ߕ��̋����Ƃ��͕d���͂Ȃ�ׂ������������悢�B �E�����g�������A�����ɂ��D������������₷���A�~�G�ł��˂�̑傫���� �@���͑��d���₷���̂Œ��ӂ�v���B �F�k���A�k����̂��˂�Ɏア

�@�ŋ߂R�O�N�ȓ��ɁA�~���̋G�ߕ��A��ʒ�C���ɂ���ĂQ���̑��d�C�� ���������B��������k���̕��g�ɂ��e�����Ă���B�������A�䕗�� ��鑖�d�C��͌�������Ȃ��B�䕗���̍r�V���ɕ��ؕx�R�`�ɂ����Ĕ𔑂� �Ă����D�����Ȃ��������炾�ƍl������B �@�ȉ��ɁA�Q���̊C��R�����ٌ����C��R���ٌ��^����v��B

�i�P�j���������F���a62�i1987�j12��2���ߑO5��15����

�i�Q�j�����ʒu�F���،��u�d�n�A(36��-48.1N,137��-04.2E�j

�@�@�@���d��̈ʒu�F���ؓіh�g�瓔�䂩��312��185��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(36��-47.8N�C137-04.2E�j

�i�R�j�C��D���@�F�@�@�D��F�ݕ��D

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@���ЁF���{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@���g�����F696�f�s

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�@��g�����E���ЁF���{�l�@7�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�ω�ԁF�����i�Ƃ����낱���j�@2000�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g�p�d�y�ѕd���̐ߐ��F�E���d5�߁A���[9���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ꮏ�F��

�i�S�j���̌����@�F�d�n�̑I�肪�s�K�A�┑�����̑ӂ�A�r�V�����s�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�����́A�C��\���w�\���ɂ�����d�n�̑I��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�K�ŁA���g�̉e���������镚�؏��R�`�O�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɕd���������肩�A�����L�o�y�s�\���̂܂ܒ┑��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����z�u���Ȃ��������߁A�g�Q�̑����ɑΏ��ł����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���d�������ƂɈ����Ĕ����������̂ł���B

�i�T�j���̊T�v�@�F����2�C000�g����ς݁A11��28��2240���������u�z�u

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���o�`�����ؕx�R�`�i���؋�j�Ɍ��������B12��1��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@2000���`�O���A���،��u�d�n�i���[9���Ꮏ���j�ɉE��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��5�߂ŕd�������B������A�D����1�l��1���Ԗ��Ɍ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������{���Ă����B2��0500�̌����̍ہA���d���Ă�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̂ɋC�t�������Ɏ�@���N���������Ԃɍ��킸�A0540

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؓіh�g�瓔�䂩��q312�r185���ɏ�g�����B

�i�U�j���d�������F�@�@�V�C�F�݂���@�@�A�@�����F�k���@�����F6���^s

�@�@�@�̋C�ۊC�ہ@�B�@�g�Q�F�k���@4�@�C�@���˂�F�k���@4�@

�@�@�@�@�@�@�@�D�@�����F3�����@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�ő�u�ԕ����F18�D3��/s�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�k�k���@2��02��30��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�ő啗���@�F7�D6��/s�@�����F�k�k���@2��02��40��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�@�x��E���ӕ�F�g�Q�x��A�������ӕ�

�i�V�j�C�ۊT���@�F1���͓��{�C�Ɗ֓�����2�̒�C�������B���Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���ɐi�݁A���̌㎟��ɓ~�^�����܂�A2�����~�^��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���z�u���������B1���������畗��J�����܂�A��ɂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J����ɕς�����B

�i�W�j���Q�@�@�@�F�ǂɑ����A�D��ɔj��

�i�P�j���������@�F�������N�i1989�j3��8��01��180����

�i�Q�j�d���ʒu�@�F�x�R���u�d�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�R�іh�g�瓔�䂩��030��1180��

�@�@�@�@�i36��-46.3�m�C137��-14.3�d�j

�@ ���d��̈ʒu�F�����䂩��055���@230��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i36��-45.8�m�C137��-14.0�d�j

�i�R�j�C��D���@�F�@�@�D��F�^���J�[

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@���ЁF���{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@���g�����F999�f�s�@�S���F76��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�@��g�����E���ЁF���{10�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�ω�ԁF��D

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g�p�d�y�ѕd���̊�F�E���d5�߁A���[13���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꎿ�@��

�i�S�j���̌����@�F�C�ۊC�ۂɑ���z���s�\���A�┑�����̑ӂ�

�@�{����g�́A��ԁA�k���ɊJ�����Ă��镚�؏��R�`�ɕd������ɂ���

��A�C�ۏ��̓��肪�s�\���̂܂܁A��d�����Ȃǂ̑��d�ɔ�����[�u

���Ƃ邱�ƂȂ��d�����A�C���̒J�̒ʉ߂Ɠ~�^�̋C���z�u�ɔ���������

���k���̕��Q���A�h�g��Ɍ����đ��d�������ƂɈ����Ĕ���������

�̂ł���B

�i�T�j���̊T�v�@�F3��7��1730���]�Í`���o�`�A����2230�����ؕx�R�`

�i�x�R��j�x�R���h�g�瓔�䂩��030����1180���t�߂ɉE����5�߂ŕd��

�����B�d���n�̐��[11���ꎿ���ł���A�Y�D�͋�D�ŋi���D���1.15���A

�D����3.2���ł������B�D���͓K�ȋC�ۏ��̓����ӂ�r�V��\�z�o

�����A��d�����𗧂Ă��ɏA�Q�����B8��0118���h�X���Ƃ����Ռ��őS�_

��ыN�������A���ɉE�����ݑ��Ɍ������g�u���b�N�ɏ�g���Ă����B

�i�U�j���d�������́F�@�@�V�C�F�܂�@�A�@�����F�k�k���A�����F14m/s

�@�@�@�C�ۊC�ۏ@�B�g�Q�F�k�k���@4�@�C�@���˂�F�k�k���@3�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�����F18����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�u�ԍő啗���F20.3m/s�@�����F�k���@8��02��10��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�ő啗���@�@�F12.8m/s�@�����F�k���@8��02��20��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�x��E���ӕ�F�����E�g�Q���ӕ�

�i�V�j�C�ۊT���@�F7�`8���ɂ����ċ����~�^�̋C���z�u�ł������B

�i�W�j���Q�@�@�@�F�E�����O�y�ёD��ɔj���������A��g���R�l��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�A�Q�l�������@

�@���ؐ���l�R���������́A�Q�O�������̓��`��Ƃ��I���O�X�����Ɏ��� ���ɋA���ĂقǂȂ��C���ۂ��x�R�p�ɓ���A�x�R��̉����ɓ��d�������� ��m��B�䕗�̉e�����܂������Ă��Ȃ��������A���̐i�H����x�R�n���� �����̑�r��ɂȂ邱�Ƃ��\�z����Ă����B���݂̓��d�C�悪�����ɑς� ��̂ɕs�����ł��邱�Ƃ��n�m���Ă����R���p�C���b�g�́u�C���ۂɓ`�� �Ȃ���v�ƂO�X���R�O�����ɑ㗝�X�ɓd�b���āu�����p�ւ̔����S �ȊC��ɉ������悤�A�D���Ɋ��߂Ăق����v�Ɨv������[13]�B�������A �C���ۂ͓����Ȃ������B �O�q�̕d�����̎��D�����́A���d���A�d����L���d����������ԂŁA�� �i�G���W���������ĕd�𑖕d����܂ň�������A���̒��͂ɂ���Ĕ�r�� ��������̂ł������B�����`�ł́A�x�R��̂S�����x�̕d�����͂����ϑ� �ł����A����߂Ĉ������ʂ��o���B���Ȃ킿�A�d�̒܂��������݂ɂ����A �d�����v���ɂ�����Ԃł������B�܂��A�k������̕��A���˂�́A�\�o�� �ɂ��Ղ���B���������̌ߌ�ł́A���������Ȃ�A�������A������� �����̂œ��Ă��Ȃ��l�ɂ͓���ɂ����B �@���̂Q�_���l�����킹��ƁA�����`�ɌߑO���V�t�g���邱�Ƃ��o����A �d�����������đ��d�����Ƃ��Ă��A�K�ɋ@�ւ��g�p�������̎��̂� �N���Ȃ������ł��낤�B

�@�O�q�̃A���P�[�g�����ɂ����āA�}4.6�Ɏ����悤�ɁA���ؕx�R�`�ɒ�

������D�̈Ӑ}����𔑒n�́A���n�����ӂS�U���A�ѓc�p�Q�S���A�����p

�P�S���ł���A���̗��R�́A�}4.7�Ɏ����悤�Ɂu���ɓK���ȏꏊ���Ȃ��v

���Q�X���ƂȂ��Ă���B�ѓc�p�͈ꕔ�̋����C��������āA�k������̕��A

���˂�ɂ͎ア�̂ŁA�䕗�Q�R���̏ꍇ�́A���n�����ӂ����ǂ��𔑒n��

�Ȃ��B�]���āA�x�R��ɗ���O�ɁA���S���Ƃ��A���n���̓��e�ɔ�

�đ䕗�̒ʉ߂�҂̂��x�X�g�������B���̂Ƃ��A�R�ǂ̑�^�t�F���[��

���n�̓��e�ɔ��Ă����B

�@�x�R��ɕd����������l����ƁA����A���˂肪�傫���Ȃ�̂�\�����A

�����ɂƂǂ܂炸�A�ߑO���Ɏ����Ɍ����ւ悩�����B����ɁA�x�R���

�A���J�[���A���Ԃ��o�߂��Ă��܂����ꍇ���l����ƁA�ߑO���A�`���̂�

�˂�̉e���̏o���邾�����Ȃ��ݕǂɃV�t�g����悩�����B���̏ꍇ�́A

�`���ɐN�����邤�˂�ɑΉ����邽�߂ɁA�A���J�[�����A�W�����

�Ƃ�A�^�O�{�[�g���g�p����B���ɁA���ؕx�R�`�A�V���`�ł́A�d���D��

�Ȃ��A�V����A�V���`�̊ݕnjW���D�ɑ傫�Ȕ�Q�͖��������B

���ꂪ�o���Ȃ���A���߂ɃA���J�[��g���A�p���Ɍ����ĉ��ɏo�āA

�����イ����悩�����B

�i�R�j�r�V�𔑒n�̑I�藝�R �𔑒n�I��̗��R�͐}�@�Ɏ����Ƃ���ł������B

�i�S�j�A���P�[�g�Ɋ�ꂽ�ӌ�

�@�~��̓��{�C�ł̔��`����ΓI�ɏ��Ȃ��B�l�H�I�ɂł��ݔ�������

�@���S�ƂȂ�B

�A�r�V�̏ꍇ�A�K���������������u���Ƃ������Ƃ������ɖh�g����d��

�@�����肢�����B

�@�M�҂́A�D���B�̂����̈ӌ��͒ɂ��قǗ����ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j

�@��ʓI���H���Ƃ��āA�D������ł�����ɂ���Ă���A���H���ɂ���

��𔑏��[16]�͂ǂ��ł����������������ʂ����ɏЉ��B

�x�R�p�́A�{�B����k���֓˂��o�����\�o������k�������ɍT���A�k����

���ɘp�����J������̘p�ł���B���̒n�`���G�ߕ��ɂ��k������̔g

�Q���Ւf���A���ɓ~�G�͑��̓��{�C���݂Ɣ�r���āA�g�����Ȃ������ȊC

��ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A���̕x�R�p�̒n�`�͖k������̔g�Q�ɑ���

�͋t�ɏ����������A�D���̔j����d�E���g���A�C�ݐZ�H���̍ЊQ����

�����Ă���B���N�P�Q���`�S�����ɁA��C�������{�C��ʉ߂��A���̌㕗

��g�����܂�A�C�ʂ��Â��ɂȂ������ɓ˔@�Ƃ��ĕx�R�p���݂ɉ����A

�ЊQ�������N���������g�͓��ɗL���ł���B�����āA�x�R�p�̂�����

�̓����͋}�[�Ȓn�`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���A���ɏ���ȓ��́A�}�[��

����C�ݐ�����P�`�Q�C�����ɂł�Ɛ��[100m�`200m�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�

����B���̂��߁A�d�n�͋�����[���d���n�߂�Ə��g����������邱��

������ł���B

�@�C��ۈ������H���ҏW�̖{�B�k���ݐ��H���ɂ́A�Q�y�[�W���̎��ʂ���

���āA�x�R�p�Ɋւ���q�C�E�┑�̎w���ē����L�ڂ���Ă���B�����āA

�x�R�p�Ɋւ��鎆�ʂ̖���p���Ċ����g�̊댯���ɂ��ċL�q��

����A

"�����g�́A�k�C�������C��Ŕ��������g�Q�����˂�ƂȂ��ĕx�R�p

�ɉ����A�x�R�p�̋}�[�Ȓn�`�̉e���ɂ�艈�߂��ŋ}�ɔg����

���A�ނ�l��~���Ɍ��������x�������S���铙�̍ЊQ�������N����������

������댯�Ȕg�ł���B"

���Ƃ��Љ��Ă���B�����g�́A�x�R�p���k������̔g�Q�Ɏキ�A

�k������傫�Ȕg�Q�����P����ꍇ�A���Ɋ댯�ł��邱�Ƃ����B�ɋ���

�Ă���̂ł���B�܂�A�x�R�p�͖k���̋G�ߕ��ɑ��Ă͈��S�ł��邪�A

�ړ�����C���̒ʉ߂ɂ��k������̔g�Q���N������ꍇ�͊댯�ł���A

���g�����ʎ��̂��x�X�������Ă���Ƃ������Ƃł���B�����g�́A

���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�R�p�ŗL�̔g�ł��邪�A�����Ɏ��Ɏ����x�R�p

�̓����ɂ��Ă��A���H���ɖ��L���Ă����ׂ��ł���Ǝv����B

(1)�}�[�Ȓn�`�ɂȂ��Ă���A�d�n�������B

(2)�~�G�ł���r�I�g�����Ȃ������ȊC��ƂȂ��Ă��邪�A�k������̔g

�@�@�Q�ɑ��Ă͊댯�ł���A���g�����ʎ��̓����������Ă���B

�i���ӁF�͍���i�j

�@���_�I�ɂ́A�q�C�P�����̈��S�Ǘ��̐��͕s�\���ł������B�@�h�r�l

�R�[�h�i���ۈ��S�Ǘ��R�[�h�A�C���^�[�i�V���i���E�Z�[�t�e�B�E�}�l

�[�W�����g�j�Ƃ́C�P�X�X�R�N�P�P���C�h�l�n����ɂ����č̑����ꂽ

���cA.741(18)�uInternational�@management�@Code�@for�@the�@Safe�@

Operation�@of�@Ship�@and�@for�@Pollution�@Prevention

(International�@Safety�@Management�FISM�@Code)�v�̂��Ƃł���B

�h�r�l�R�[�h�́C�P�X�W�V�N�i���a�U�Q�N�j�R���ɔ��������uHERALD�@

OF�@FREE�@ENTERPRISE�v���]�����́i�P�W�W�l���S�j���_�@�ɁC�p����

���S�ƂȂ��Đ��肳�ꂽ�D���Ǘ��̂��߂̋K���ł���B�@�h�l�n�́C�]

������ݔ��E�\���i�n�[�h�v���j�̊������Ă����B�������C�C�

�̂̌����́C�T�˂W�O�����u�l�I�v���v�ɂ����̂Ƃ����C�C���

�h�~�̂��߂ɂ́C�D���̈��S�^�q���m�ۂ���̐����\�z���邱�Ƃ��ł�

�d�v�ł��邱�Ƃ����������B���̂��߂ɂ͑D�������łȂ�����̊Ǘ���

����܂߂��S�ГI�Ȏ��g�݁C�����C���S�Ǘ��V�X�e���i�\�t�g�v���j

���K�v�ł���Ɣ��f����Ɏ���C�h�r�l�R�[�h�����肳�ꂽ�B�P�X�X�S�N

�i�����U�N�j�ɂh�l�n�ɂ����č̑����ꂽ�r�n�k�`�r���ɂ́C�V����

�u�D���̈��S�^�q�̊Ǘ��v����X�͂Ƃ��Ēlj�����C���̒��Ɂu��Ђ�

�h�r�l�R�[�h�̗v���������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă�

��B���̃R�[�h�̍����@�߂Ƃ��āA�P�X�X�W�N�i�����P�O�N�j�P���P��

����u�D�����S�@�{�s�K���v�̑�Q�͂̂Q�Ɂu���S�Ǘ�������v���K��

����{�s�������B

�@�]���A�u��U�C�`�𗣂��Ɖ����N���邩������Ȃ��v�Ƃ����`���I

�ȍl��������Ǘ��́A�D���l�̐ӔC�ɂ��s���A�}�j���A���I�Ǘ�

�͕s�K���Ƃ���Ă����B�������A�h�r�l�R�[�h�́C�Ǘ��ӔC����Ђɂ�

�����B���̂��Ƃ́A�v���I�ȕω��ł������B�D��܂��͑D���̈��S�Ɋ�

���ĐӔC��L����ҁi��Ёj�Ɉ��S�Ǘ��̎��{���`���Â����̂ł���B

��̓I�ɂ́C��Ђɑ��āC���S�Ǘ��V�X�e���i�r�l�r�j�̍���E���{�C

����S���҂̑I�C�C���S�^�q�}�j���A���̍쐬�E�D���ւ̔����t���C��

�}���Ԃւ̏����E�Ή��葱���̊m���C�D���E�����̕ێ�葱���̊m����

�s�킹�����C�D���ɑ��đD���ɂ�������S�Ǘ����x�̈ʒu�t���C��

�ǒ��Ȃǂɂ����S�Ǘ��V�X�e���̐R���C��`�����{�̍s���R��

�i�o�r�b�j�Ȃǂɂ��C���̎�������S�ۂ��悤�Ƃ��Ă���B

�@�K�p�D���́C���ۍq�C�ɏ]������C���ׂĂ̗��q�D�C�������q�D�C��

�ۍq�C�ɏ]������T�O�O���g�����ȏ�́C���^���J�[�C�P�~�J���^���J

�[�C�K�X�^���D�C��ωݕ��D�C�����ݕ��D�C���̑��̉ݕ��D�C�ړ���

�C�ꎑ���@�탆�j�b�g�Ƃ���Ă���B���Ԃł́A�O�q�D�Ђ͂��Ƃ��A

�����̓��q�D�Ђ�����𗦐悵�Ď��{���Ă��邪�A�q�C�P�����̗��K�D

�́C���p�ɋ�����D���Ƃ��Ĉ��S�Ǘ�������̔����u���`����Ə�����

�Ă����B�q�C�P�����́A����I�Ɉ��S�Ǘ��V�X�e�����A����I�Ɉ��S��

���V�X�e�����E�^�p���J�n�������B

�@���̂悤�ȍ��ۓI�Ȑ����̂Ȃ��ŁA�q�C�P�����́A����r��ɂ���f

�l���R�̎��K����������D���Ă���ɂ�������炸�A���̐��x�ɏ�����

�����S�^�q�x���̎��{���s�\���ł������B���̂��߁A�C���ۂ���䕗��

�Q�R���̉e���Œ��݂������킹�ĕd�������|�̕��������Ƃ��A�n��

�̐��H�������肵�Ă���A�䕗�̓������������A�C���ۂ��ɂ߂Ċ�

���ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ�������ł������B����������炸�A�S�Ă�D

���ɔC�����܂܂ł������B�q�C�P�����ɁA�g�D�Ƃ��Ĉ��S�Ǘ��ɕs�\��

�ȕ��������������Ƃ��c�O�Ȃ���ۂ߂Ȃ��B�q�C�P�����ł́A���̌�A

�����ɊC���ێ��̌��������E�Ĕ��h�~���ψ���������A���Ɏ�����

�S��[17]��ł��o�����B���S�Ǘ��V�X�e������w�ϋɓI�ɉ^�p���邱

�ƂƂ����B

�@�@�s���S�s���̖h�~�ƈ��S���y�̊m��

�@�� 1�@�q�C�P�����ɂ�������S���y�̊m����}�邽�߁A���S���y��

�@�@�@�@�@�m���Ɍ������錾���s���ƂƂ��ɁA�C�t���x���Ȃǂ�������

�@�@�@�@�@�~�X��s���S�s����h�~���邽�߂̊����𐄐i����B

�@�� 2�@�q�����n�b�g�E���̎�����L�����W�E���͂���ƂƂ��ɁA�Z

�@�@�@�@�@�C�t�e�B�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e��(SMS)����w�ϋɓI��

�@�@�@�@�@�^�p���邽�߁A������ɒ��������w���S���i���i���́j�x��

�@�@�@�@�@�ݒu����ȂǁA���S���i�̐�����������B

�A�@��g�`�[���̋@�\����

�@�� 3�@��g�`�[���̋@�\���ő���ɔ��������邽�߁AOJT�ABTM����

�@�@�@�@�@��E���C���e������������ŁA���̐V���ȃv���O����������

�@�@�@�@�@���A���₩�Ɏ��{����B

�@�� 4�@����E���C���ɂ��A��Ƃ��Čo���N�����d����������܂�

�@�@�@�@�@�̐l���Ǘ����A�\�͂�K���̕]���܂������̂ɕς����

�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���N�Ǘ��Ɉ�w�z���������̂Ƃ���B

�B�@���ォ��̎x���̐��̋���

�@�� 5�@�䕗�̐ڋ߂ɍۂ��ẮA�D���Ƃ̑䕗���̋��L��}��Ƃ�

�@�@�@�@�@���ɁA�t�F�C���E�Z�C�t��̊ϓ_����D���̑䕗��v��

�@�@�@�@�@�𗤏㑤���c�����A�K�v�ɉ����ď������邽�߁A���㑤�ɑ�

�@�@�@�@�@����x���`�[���i���́j��ݒu����B

�@�� 6�@�䕗�ڋߎ��̊e�n�𔑒n�������W���A�����̋��L���Ƃ�

�@�@�@�@�@��������B

�@�� 7�@���S�^�q�𑣐i���邽�߁A�D���ԏ��ʐM�l�b�g���[�N���[

�@�@�@�@�@����������B

�C�@�䕗��w�j�i���́j�̑��₩�ȍ쐬

�@�� 8�@�䕗��̊�{�I�l�������荞�ނƂƂ��ɁA���ԑD�Г�

�@�@�@�@�@�ɂ�����䕗���C��R�����̑䕗�C��ɌW�钲���E����

�@�@�@�@�@���ʂ������f�����䕗��w�j�i���́j�𑬂₩�ɍ쐬����B

�D�@�ً}���Ԃ�z�肵�����K�̏[���E����

�@�� 9�@�C��ۈ����ȂǑ��@�ւƂ̘A�g��������ɓ���A�@�߂Ɋ��

�������≉�K�Ɍ��炸�A�l�X�ȋً}���Ԃ������O���킸��

�@�@�@�@�@�����邱�Ƃ�z�肵�����K���[���E��������B

�@���̂ɑΉ������I�m�ȑ�ł���Ǝv����B����͂��̎��s�����҂�

��邪�A���݂܂ł̑���{�͎��̂Ƃ���ŁA���������e����

�ɐi�߂��悤�ƂĂ��Ă���ƕ����y�ԁB

�i�P�j�����P�V�N9��26���@�@�e���K�D�̊����E���ꓯ���W�����������A

�@�@�@������������S���y�m���Ɍ��������S�錾�����B���̂�

�@�@�@�����Ȃ����߁A10��20���������ɂ�����u�C���ۑ䕗�C��̂̓��v

�@�@�@�Ƃ��A���N�������܂ޏT�Ԃɂ����Ď��̂����r���[���A�ً}�Ή�

�@�@�@�P�������W���I�ɍs�����ƂƂ����B

�i�Q�j���N�@10��20���@�@�䕗��w�j�i�g�Y���͂ɌW�鎖���A�C��R��

�@�@�@���f�[�^�A���ԑD�Ђ̑Ή����ᓙ���܂ށj���쐬�A�e�D�ɔz�z�����B

�@�@�@�������܂ޏT�ԂɁA�e�E�������̂����r���[����ƂƂ��ɁA�����

�@�@�@�D������̂ƂȂ��ċً}�Ή��P�������{�����B

�i�R�j���N�@12��1���@�@������ɒ��������u���S���i���v��ݒu���A���S

�@�@�@���y�m���Ɍ������������J�n����ƂƂ��ɁAISM�R�[�h�Ɋ�Â��F��

�@�@�@��18�N�x���Ɏ擾���邱�Ƃ�ڎw���Ď葱�����J�n�����B

�i�S�j�����P�W�N4��1���@�@ �𔑒n�������܂Ƃ߂��f�[�^�x�[�X���\

�@�@�@�z���A���̊��p���J�n�\��B�������lj����[����}��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j

�@���̗��N�̉Ăɒ����V���������̎��K���ɑ����ނ��s���Ă���[18]�B

�����ǂނƁA�m���ɂ��̎��̂͑����ȃV���b�N�ł��������A���������

�����̖����o���Ƃ��ĊC�̐��E�Ŋ撣���Ă���Ƃ����Љ�ł������B����

��ǂݔ��Ɉ��g�����v��������B���̂܂Ƃ߂����݂��M�҂�́A�V����

�Ⴂ�͂��邪���D�u���{�ہv�A�u�C���ہv�ɂ�鉓�m�q�C���܂߂���D��

�K�̌o���҂ł���B��X�́A���̔��D���K�ɂ��o�����A���̌�̐l����

������傫�ȍ��Y�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�l�X�ȋǖʂŎ���������̂ł���B

�M�҂͊w�Z���ƌ�ɏ\���N�̗���E�ł��������A���D�ł̌o���͗l�X�ȏ�

�ʂŐ������ꂽ�����������Ă���B�����āA�ŋ߂ɂȂ菤�D�w�Z�̋���E

�Ƃ�������ɂȂ�A�����̋����q�B�����l�̔��D���K�ɗ������́A�u��

�ɂ������Ȃ��B�̐l���̃s�[�N�ɂȂ鎞�Ȃ̂�����A���ł��z�����Ċ撣��

�Ă����I�v�Ɗ��S�������đ���o���A�܂��A���������w���������܂�����

��A���Ă��邱�Ƃɔ��Ɋ������������̂ł���B

�@�������A���R�̎��Ȃ���D�̐��E�͈��S�ȍq�C����ł͖����B�M�҂�

�������D��w�ɏ��a58�N�ɓ��w��(�q�C�w��35��)�A�J�b�^�[���֏�����

�Ă����B���̃J�b�^�[���ł́A���N�̏t�x�݂ɂ͐�t����[���ɂ��铯��

�̕x�Y�ՊC�������K��ō��h���K���s���Ă����B�M�҂���w��1�N������Q

�N���ɂȂ낤�Ƃ��Ă���t�x�݂ł��������A���̎��ɓ��������h���s����

�����E�C���h�T�[�t�B�����D��̊w�����C����K�ʼn��ɏo���܂܍s���s��

�ɂȂ�Ƃ��������Ԃ��������B���ʂƂ��āA���̊w���͈�ӂ̕Y���̌��

���D�ɋ~�����ꖳ���ł������B�����A�M�҂́A�܂���w�N�ł���A������

���Ȃ��Ă���̂��S��������Ȃ���Ԃł������B�����āA���̎����̓^��

�ɂ��Ă͓�������̍q�C�w�ȋ����̊����א搶(���݁A���喼�_����)��

�C�Z�҂̎��_���猩���ڍׂȃ��|�[�g���܂Ƃ߂Ă�����[19]�B�����ł́A

�����̎��n��I�ȋL�ځA���̎��̋C�ۊC�ۂ�{�����@�ɑ���l�@������

����������Ă���B�܂��B���������������N���������́A���K�D�⎖���X

�^�b�t���܂߂��W�҂̑g�D�I�ȑΉ��̗L������������Ă���B�M�҂͏�

�D��̍��w�N�ɂȂ�A���̃��|�[�g�����߂ēǂ�ŁA���̂��N�������ꍇ

�ɂ͂����ɗ�Â��I�m�ȁA�����đg�D�I�ȑΏ����d�v�ł��邩�A�܂���

�̋L�^���c�����Ƃ̏d�v����Ɋ��������̂ł���B�����搶�́A���̃��|

�[�g�̍Ō�Ɂu�������D��w�́A�C�̑�w�ł���B����Ƃ��A���Ƃ��邢

�͉ۊO�����ŁA�傢�ɊC�ɐe����ł��炢�����B�����A����Ƃ͈قȂ��

�ꐫ�E�댯���̂��邱�Ƃ���ɖY��Ȃ��łق����Ɗ���āA���̕��͂���

�����߂��B�v�ƋL����Ă���B���������L�^���A������̂��߂Ɏc������

���ɏd�v�ł���Ɗ�����B���́A�M�Ҏ��g���C��̌o���҂ł���B����

���D��w�̃J�b�^�[���ł͉ċG�̓`���s���Ƃ��āA�s���l�X�ɂ�鑊�͘p

�̔������q���s���Ă���B�M�҂͏��a63�N��4���Ɂu���{�ہv�̎��K���I��

�āA�������D��w�̑�w�@�֓��w���Ă����B�����ŁA���̔N�̏��q�ɎQ��

���Ă������A�ɓ������̔�����`������`�������r��A��������2�C��

�ŋ����ɂ������A20��������D���Ă����J�b�^�[��]�������Ă��܂���

�̂��N�����Ă��܂����B���ʂƂ��āA��2���Ԃ̕Y���̌�ɒn���̋��D�ɋ~

������A�S���������ł���A�厖�ɂ͎���Ȃ������B�����ŁA�����ŏ㋉

���ł���A�w���I����ɂ������M�҂Ƃ��Ă͑����ɂ炢�v������������

�ł���B�������A���̎��ɂ͐�̊����搶�̃��|�[�g����K�D���K�Ŋw��

���A�܂��͍őP�ȑΏ����s�����ƂƁA��y�B�𖾂邭��܂����ɋ߂��B

���̌�A��������P�Ƃ��ׂ��A��w�@�݊w���ɐ}���ق̊C��֘A�̏��Ђ�

�����ɓǂ��������̂ł���B����́A���̌�̗���E�A�܂����݂̏��D

����E�ɂ����Ă��A�傫�ȍ��Y�ɂȂ��Ă�����̂ł���B�����ŁA�M�҂�

�傫�ȉ����́A�����ŏЉ���Ē������쓇���⊪���搶�̂悤�ȁA����

�̌o�߁A�N�����������ɑ��镪�́A�����Ĕ��ȂƏ����ւ̒E�E�E�A

�����������̂�ԗ������ڍׂȕ��c���Ă��Ȃ����Ƃł���B�u���K��

�D �听�ێj�v[20]��ǂނƁA�����̏�������n�܂������D���K�́A���ɂ�

�傫�ȋ]�������A�ꓬ�̗��j��m�邱�Ƃ��o����B�����āA����ɂ�

�����ɏ�ɑO��ڎw�����̑�Ȑ�y�B�ɑ傢�Ɍh�������Ē������B

�M�҂�̖ڂ̑O�ŋN�������}�U�[�V�b�v�ł���u�C���ہv�̍��ʎ��̒���

�ɁA���ۂ̌�����ԋ߂Ɍ��āA�~���������x�����ď�g������K���Ɗԋ�

�ɐڂ�����X�ɂ́A��X�̎��_���猩���A���������ڍL�^���܂Ƃ߂�`

��������Ɗ����鎟��ł���B�ǂݕ��ɂ���ẮA�q�C�P������ӂ߂��

�����悤�ɑ������邩������Ȃ��������ł͂Ȃ��B�u�P�D�͂��߂Ɂv��

���q�ׂ��悤�Ɏ��̂͐ӂ߂ĂȂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ��B���S�^�q�������铯

���Ƃ��ẮA�M�҂�̈ӋC�Ɩڎw�����������������B

�@�Ō�ɖ{�_���܂Ƃ߂�ɓ�����A�x�R���D�������w�Z���_�����̋g�c

���O�搶����͑����̋M�d�Ȃ��ӌ����܂����B�܂��Вc�@�l�C�m��

�x�R�x���A�x�R���D�������w�Z�̊F�l�ɂ͑����̗�܂��ƋM�d�Ȃ��ӌ�

���܂����B���Z�Z�p�E���̎R���b���A�Y�b���Ď��ɂ͎����쐬�y��

���͍\���ɂ��s�͂��܂����B�܂��x�R�n���C�ۑ�A���ؕx�R�`�p����

������͋C�ۊC�ۂ̃f�[�^�A�����V���x�R�x�ǂ���͎��̎��̎ʐ^�̂���

���܂����B�����Ɍ������\���グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���� ��t�@���j

[1] �C�ے�HP�Fhttp://www.jma.go.jp/jma/index.html

[2] ����ׁA���V�P�v�A�Γc�A�F�u�䕗0423���ɂ��C���ۊC��̋C�ۏv�A

���{�q�C�w��2005�N�x�H�G������E�C�m�H�w������A����17�N10��

[3] �x�R�n���C�ۑ�HP�Fhttp://www.tokyo-jma.go.jp/home/toyama/

[4] �쓇�T�F�u�ɐ��p�䕗�Ƃ̎�����\�l���ԁv�A�D�ƋC�� ��178���A

(��)���{�C�ۋ���A����5�N1��

[5] �쓇�T�F�u�ɐ��p�䕗�Ƃ̎�����\�l����(��)�v�A�D�ƋC�� ��179���A

(��)���{�C�ۋ���@�A����5�N7��

[6] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.172�A���R�����X�A����11�N12��

[7] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.174�A���R�����X�A����11�N12��

[8] �i���j���{���H����u���{�ߊC1000m���b�V���f�W�^���f�[�^ �k�C���E

���k�C��v

[9] �g�c���O�F�u�x�R�p�̊C��Ɗ����g�v�C(�L)���{�C����C1987�N8��

[10] http://wxw.miyazakycom.com�F(��)I.B.C�^�{��}�C�R���V���b�v �z�[���y�[�W

[11] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.177�`178�A���R�����X�A����11�N12��

[12] ���ؕx�R�`�p������HP�u�g�Q�ϑ����v�F

�@�@ http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/toyama/harou/harou.html

[13] �C�ƈ��S�F�u���{�C��h�~����v�C2005.No.525

[14] �u���{�C�����C���v�`�p�ɂ�����d���D���̈��S��Ɋւ��钲������

���v�C���{�C�C��h�~����C����10�N3��

[15] �u���{�C�����C��ɂ�����𔑒n�y�ѕd�����@�Ɋւ��钲���������v�C

���{�C�C��h�~����C����14�N3��

[16] �C��ۈ������H���F�u�{�B�k���ݐ��H���v

[17] �u�C���ۑ䕗�C��̂ɌW��Ĕ��h�~��ɂ��āv�F�Ɨ��s���@�l �q�C

�P����HP�Fhttp://www.kohkun.go.jp/accident/new_action.html

[18] �u�C�ɐ�����@�C���ێ��̂��ꂩ��v�A�����V��(�x�R��)����16�N10��

[19] �����ׁF�u�E�C���h�E�T�[�t�B�����̂ɌW�镪�́v�A�������D��w��w����

����裑�23��,���a59�N10��

[20] �听�ێj�ҏW�ψ���F�u���K���D�@�听�ێj�v�A���R�����X,���a60�N10��